育成制度

様々な研修やジョブローテーションを通じて、

リーダーとして組織を牽引するために必要な知識・スキルを身につけていきます。

育成制度やキャリアパスについてご紹介します。

阪急阪神ホールディングスの育成制度

当社では、以下の3つを人材育成の基本方針としています。

能力開発を支援する

職場における育成を支援する

新たな価値の創出を促す

この人材育成基本方針に沿って、リーダーとして組織を牽引するために必要な知識・スキルを養うための様々な育成メニューを体系的に実施しています。

業務を通じた職場での育成を主軸におきながら成長を支援するとともに、階層別・目的別の各種研修を実施し、当社グループを担う次世代のマネジメント人材の育成を充実させています。

また、当社グループを取り巻く環境が絶えず変化する中、新しい時代を見据え、既存の事業における新たな価値や、既存事業の延長線上に無い新たな価値(事業)を生み出す人材の育成が不可欠であると考え、新規開拓人材の育成にも力を入れています。

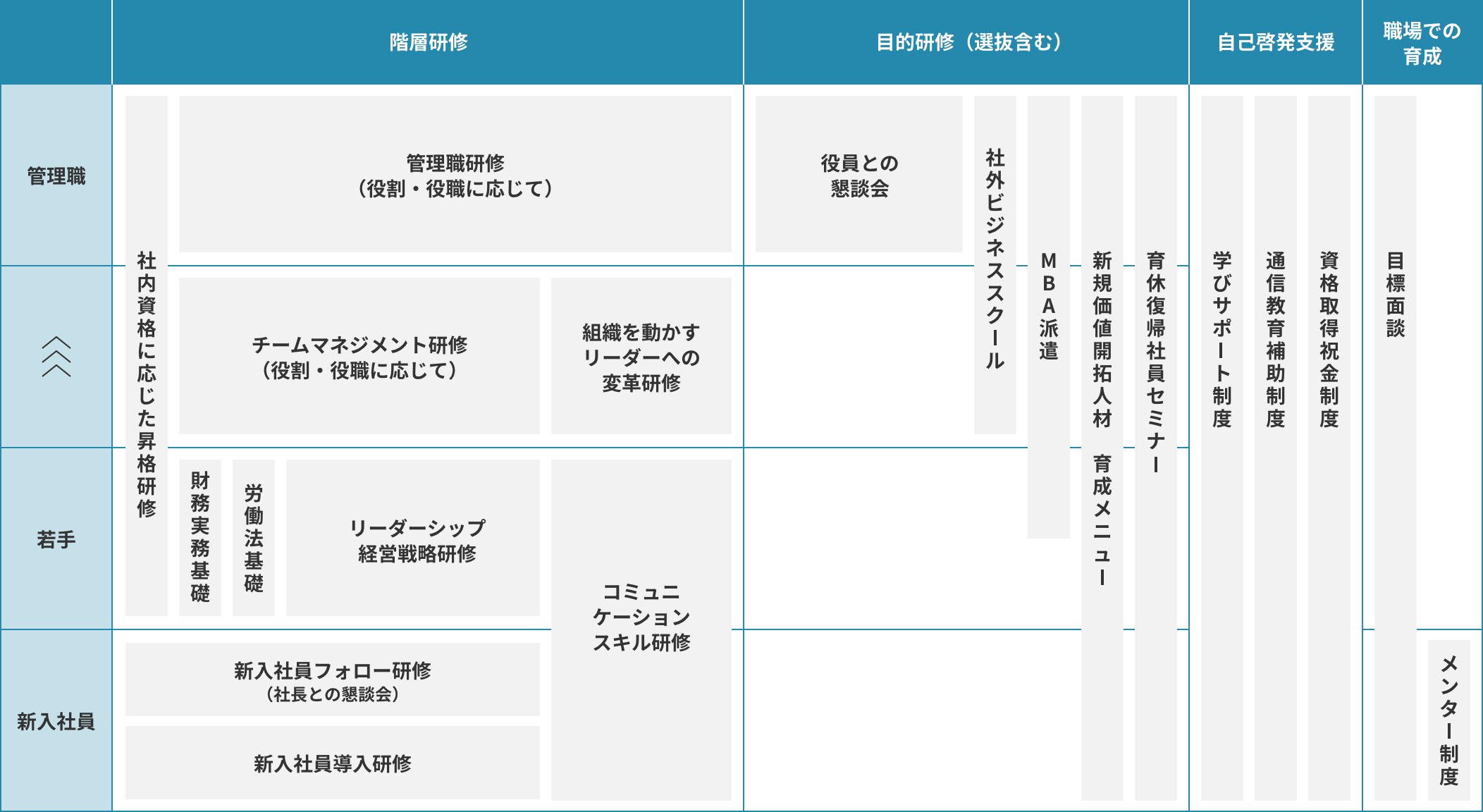

人材育成計画体系図

※2020年度時点(一部抜粋)

新入社員の育成メニュー

新入社員研修

入社後約1.5か月間、新入社員導入研修を行います。

総合職としての土台を築くため、ビジネススキルを学ぶ研修や、役員をはじめとする先輩社員との触れ合いを通して阪急阪神ホールディングスグループ社員としての視点・考え方について理解を深める研修など、様々な育成メニューを用意しています。また、初期配属について人事部員と面談をする機会を設けています。

配属後は、定期的に研修を行い、自身の業務スキルを振り返る場を用意しています。

配属後半年フォロー研修では、社長と懇談する機会も設けており、若手の頃から会社の経営層の考え方に触れることができます。

正大塾

新入社員が入社から1年間共同生活を行う「研修施設」です。

当社では、正大塾での1年間を「自分以外の様々な価値観を知る・人間力を育むといった、将来阪急阪神ホールディングスを牽引するリーダーとなるための土台を築く期間」と位置づけており、様々な活動を通して社会人に必要な知識・スキルの習得、同期の相互理解、リーダーとしてのマインド醸成を図ります。

同期生は、当社グループの幅広い事業にそれぞれ従事しており、様々な視点での議論を交わすことができます。学生から社会人へとステップアップする過程で、悩みも喜びもわかちあえる仲間と過ごすことは、かけがえのない経験となります。

※状況により運営方法を変更する場合があります。

メンター制度

先輩・若手社員のコミュニケーションを通じて、成長を支援する制度です。

配属後、“業務上直属ではない先輩”がメンターとなり、定期的に面談を実施します。

メンターだからこそ打ち明けられる悩みもあり、業務についても新鮮な目線でアドバイスを聞くことができます。

その他の育成メニュー

目標面談

年度初めに、業務についての目標とその達成に向けた行動計画を策定します。その後、定期的に直属の上長と面談を実施することで、自己成長のサイクルを見直すことができ、中長期的な目線で自身のキャリアを描く力を身につけることができます。日頃から目標を意識し再確認することで、視野を広げることにつながります。

自己啓発支援制度

社員の自己成長を支援する制度です。

自己啓発支援制度の一つである「学びサポート制度」では、外部教育機関への派遣や、任意の研修・通信教育・eラーニングの受講支援を受けることができます。自身が伸ばしたい能力に応じてプログラムを選択して受講でき、業務の都合やスケジュールに合わせながらスキルアップできるのが特徴です。

その他、「通信教育補助制度」や「資格取得祝金制度」などを通して、個人の状況に応じた主体的・効果的な能力開発を支援しています。